Les mémoires vivantes, l’histoire qui se raconte

20 ans de pédagogie en action, le camp Mod-L

PAR PIERRE TRUDEL DE LA SOCIÉTÉ D'HISTOIRE DE LA REPOUSSE. Né en 1940 à Montréal, Guy Vincent a fait sa marque dans la région. Il était présent comme campeur l’année de la fondation du camp Mod-L en 1952 et y devint moniteur dès 1956. Il y est demeuré présent et actif jusqu’à la vente du camp en 1972. Il a été à l’origine de nombreuses initiatives qui ont façonné le camp Mod-L.

« Grâce au Camp, je suis devenu enseignant. » Diplômé de l’UQAM en histoire (B sp) et de l’UdeM en administration scolaire (M es art), enseignant à la Commission des écoles catholiques de Montréal, puis professeur d’histoire, il a dirigé sa carrière vers la formation des maîtres à l’Université de Sherbrooke et de l’UdeM puis à l’UQO (Saint-Jérôme). Il dirige sa carrière dans la formation en entreprise en 1979: communication stratégique, santé-sécurité et sécurité maritime. Il a même formé des spécialistes en développement d’équipes de sécurité maritime à Cotonou au Bénin (Afrique de l’Ouest).

Il y a 32 ans, il a rencontré sa conjointe Suzanne Vaillancourt, enseignante, mycologue et comédienne amateur. C’est elle qui a encouragé Guy à prendre sa retraite à 77 ans, ce qui ne l’a pas empêché d’être très actif dans la région, entre autres au Domaine Saint-Bernard.

Son attachement au camp Mod-L est toujours présent comme chez les autres moniteurs-pédagogues du camp. « Si je demande un service à deux ou trois collègues au téléphone, 50 personnes vont répondre à l’appel. »

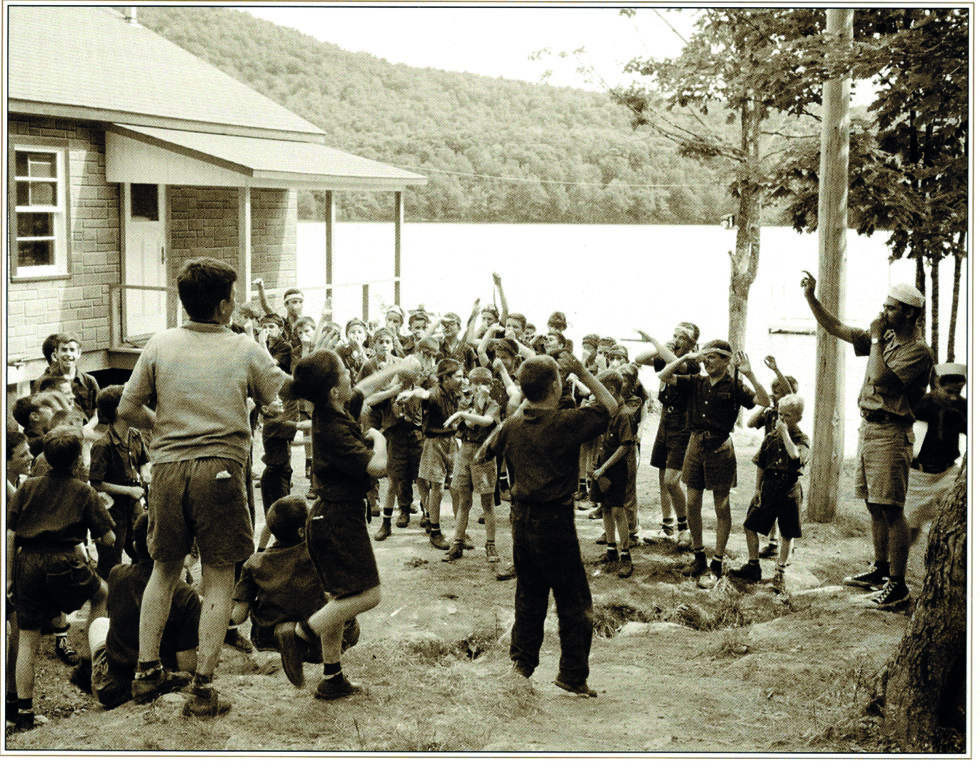

Fondé en 1952 par Roger Favreau et Roger Demontigny, le camp Mod-L a accueilli jusqu’à quatre-vingts participants pendant plus de 20 ans. Guy Vincent a joué un rôle de premier plan dans son développement et le camp a eu un impact majeur dans sa vie comme dans celle des autres campeurs (appelés Pastouriaux) et moniteurs (Rayons).

Le camp Mod-L n’était pas seulement une colonie de vacances, c’était une institution d’éducation de haut niveau. Plusieurs éléments le distinguent: la durée du séjour, le recrutement et la sélection des participants, la rigueur et le dépassement. Les enfants de 9 à 12 ans y venaient de la Saint-Jean-Baptiste à la fête du Travail, puis pour une durée de 7 semaines en 1965. On avait ajouté un camp de 10 jours pour les enfants de 7 et 8 ans. « Ces jeunes venaient de jardins d’enfants. Ils étaient moins physiques donc on leur montrait comment sauter, attraper et lancer un ballon. On faisait tout par le jeu bien avant la réforme scolaire. On mesurait les progrès et non les résultats, car le vainqueur n’était pas le meilleur, mais celui qui avait fait le plus de progrès. »

Les activités du camp s’élaborent en fonction de trois critères: l’aventure (le rêve, les personnages, la fantaisie et l’excitation); la joie (la préparation, l’effort, l’énergie et la réussite); la gradation (le rythme de l’apprentissage, l’entraide, le parrainage, le chemin initiatique et la découverte). « Toute activité ici doit avoir une valeur pédagogique. Le temps est trop court et trop précieux pour ne pas donner le maximum de valeur à chaque action prévue. Les histoires tenaient une place importante tant sur le plan éducatif, spirituel que créatif. »

Les familles des campeurs déboursaient 450$ pour l’été en 1955, somme qui vaudrait 4320$ en 2020. La première cuisinière du camp fut Yvonne Grandmaison de Saint-Faustin qui est la grand-mère de Jean-Yves Grandmaison, président de la Société d’histoire de la Repousse.

Le camp fut vendu en 1972 aux loisirs Saint-Marcel de Pointe-aux-Trembles puis est devenu la Base de plein air des Laurentides en 1989.

Origine des camps de vacances en Amérique du Nord et au Québec

Premier modèle

L’idée de camps de vacances pour les jeunes apparaît en Amérique du Nord dans les années 1870. Elle naît aux États-Unis, à New York, puis se propage rapidement. C’est sous l’initiative du YMCA de Montréal que le premier camp de vacances au Québec voit le jour en 1894. À Montréal les journaux à grand tirage anglophones, dont le Montréal Star, font la promotion du grand air (fresh air) et du plaisir (fun). L’objectif est de permettre à des enfants de milieu populaire de fuir la ville (objectif hygiéniste), de découvrir la nature, de se rapprocher des Amérindiens et acquérir des valeurs. C’est le retour aux sources de manière à combler le « déficit nature ». Le premier camp francophone fut fondé en 1912 à Contrecœur: le camp de la victoire de l’École normale Jacques-Cartier.

Le deuxième modèle

Issus des milieux bourgeois, ce sont des établissements privés et payants, d’une durée de 6 à 8 semaines. Ils offrent une vision anti-moderniste, des valeurs esthétiques, morales et spirituelles, souvent avec un nom associé à une vision romantique de l’autochtone, offrant de l’artisanat, du bricolage, des chants, des saynètes, mondes imaginaires et mystérieux. Les camps sont genrés: camps de filles et de garçons.

Le troisième modèle

Origine des mouvements qui s’intéressent à la jeunesse, guides, scouts, YMCA. Ils offrent des séjours plus courts.

Après plus d’un siècle, 85 000 jeunes par année fréquentent les 150 camps certifiés du Québec. Selon une étude menée par l’Université de Waterloo sur plus de 1300 jeunes de 4 à 18 ans, après leur séjour au camp, 61% des campeurs se montrent plus enclins à la pratique de l’activité physique, 52% des campeurs savent mieux protéger l’environnement et adoptent des attitudes et des comportements en conséquence.

Société d’histoire de la Repousse

Chaque mois, la Société d’histoire de la Repousse présentera une chronique historique dans les pages de L’info du Nord pour raconter un pan de notre histoire locale, avec un témoignage à l’appui. La Société d’histoire a fait le choix du nom de « la Repousse » en souvenir du « chemin de la Repousse ». C’est en ces termes que l’on désignait la première route qui reliait Sainte-Agathe-des-Monts à Saint-Faustin. Pour information:WWW.Facebook.com/LaRepousse et LaRepousse@hotmail.ca

Voir plus de : Chronique

Lignée d’un greffe notarial à Saint-Jovite depuis 1890

Au début de la colonisation, les gens recourent soit au notaire anglophone d’Arundel, notaire ambulant, soit au tabellion qui se …

Retour de la Bibliothèque vivante

Après le succès du projet pilote Bibliothèque vivante dans une classe de 4e année en 2022 et à l’accueil très …

La Chandeleur

Pour les familles québécoises d’antan, la Chandeleur, le 2 février, est avant tout une fête religieuse soulignant la Présentation de …